Еще недавно в церковном календаре отмечалась память собора всех преподобных и Богоносных отцев, во Святой Горе Афонской просиявших. В связи с этим обратимся к примеру жизни иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова), не прославленного в лике святых, но премного повлиявшего на русское монашество на Афоне.

Родился будущий старец в 1805 году в богобоязненной купеческой семье. Младенца нарекли Иоанном. Воспитывала его бабушка, ежедневно посещавшая богослужения вместе с внуком. В шесть лет Иоанн стал пономарем, а с двенадцати отказался от мясной пищи и стал избегать мирских развлечений. Взрослеющий отрок все более желал посвятить свою жизнь Богу, открыв свое желание отцу. Отец велел ждать совершеннолетия (по тем временам 23-х лет) и помогать ему в деле купеческом.

Однажды Иоанн заболел холерой и оказался при смерти. И явилась ему Божия Матерь в блистающем одеянии, исцелив его. В 1831 году Иоанн вместе с духовным другом, с котомками за спиной, отправился искать обитель, где можно было бы подвизаться и спасаться. Обойдя несколько русских обителей, друзья по Промыслу Божиему оказались на Святой Горе Афон.

В 1836 году Иоанн ступил на землю Святой Горы, став учеником старца Арсения Афонского, чудотворца, прозорливца и молитвенника. Практически сразу старец постригает его в малую схиму с именем Иоанникий. Четыре года монах Иоанникий прожил беззаботно в келии святого пророка Божия Илии, обучаясь у своего духовного наставника Иисусовой молитве, послушаясь в масличном саду.

Но однажды вызвал к себе послушника старец и сказал: «Отец Иоанникий! Господь тебя благословляет: иди на общежитие в русский монастырь со своими учениками, ибо там хочет Бог нечто сотворити». Всячески отказывался будущий устроитель Пантелеимонова монастыря от возлагаемого на него послушания, но духовник отвечал: «Тебе подобает устроить русскую обитель, и тобою она прославится. Больше воле Божией не противься».

6 октября 1840 года торжественно встретил Пантелеимонов монастырь нового смиренного настоятеля. Сразу последовало рукоположение в иеродиакона и иеромонаха и постриг в великую схиму с именем Иероним. Управление монастырем было воспринято им при сложных условиях. Монастырь находился в нищете и долгах. Нужно было сохранить дух обители, при этом наладив ее устав и бытовые вопросы насельников, став для них добрым отцом и мудрым наставником. Приступая к этому служению, несмотря на молодые годы, отличался отец Иероним духовнической опытностью, силой ума, крепкой волей и любвеобильностью. При нем количество братии увеличилось с одиннадцати до нескольких сотен человек, здания обители были отстроены и благоукрашены, восстановлены монастырские келии, привлечено множество благотворителей.

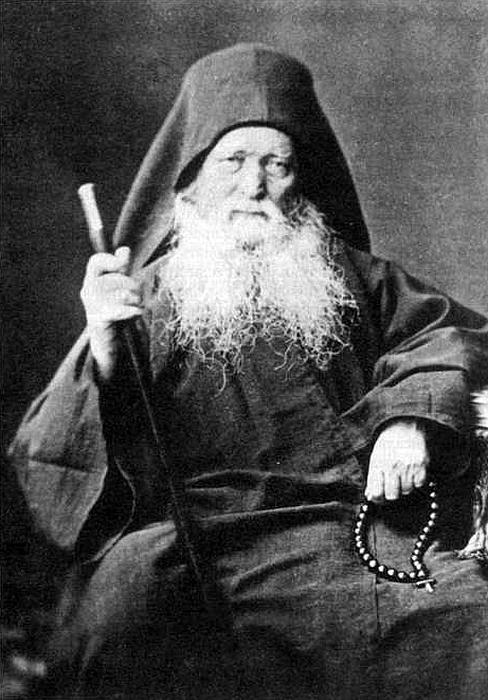

Для более полной картины служения и личности отца Иеронима обратимся к свидетельствам некоторых людей, знавших его при жизни. Так, некий инок Парфений оставил о нем такие воспоминания: «Был кроток и снисходителен, мог все немощи наши нести так, что аз во всю жизнь мою такого кроткого и терпеливого не видел, и во всех добродетелях совершен был; не словом учил, а во всем делом показывал, и во всем образ был нам, и словом был сладкоглаголив, тверд и рассудителен, и такую имел силу в слове, что хотя бы был каменный сердцем, и то мог всякого уговорить и в слезы привести, и всякого мог увещать и наставить на истинный путь… Росту был высокосреднего, волосы длинные светло-русые, борода длинная и широкая русая, лицом чист и бел и всегда весел, взгляд самый приятный, но весьма бледен и худощав от великих подвигов и от слабого здоровья, часто с нами занимался в духовных разговорах, и часто проводили до самой утрени без сна. За счастие почитали, когда он с нами займется такою беседою… Когда увидим его лицо, забываем сами себя. А когда он случался болен, то мы те дни плакали и просили Бога, да подаст ему здравие».

Современник старца Иеронима, схимонах Селенкий, отзывался о нем так: «Всех он наставляет и утешает словом и делом: кому дает денег, кому сухариков, сыру, масличек, макарон, а кого утешает духовною беседою. Слова его растворены солью благодати, а взгляд его прозорливый… Делает он поучения и наставления, чтобы старались не предаваться лености и унынию, вставали на утреню и на канон в полночь клали поклоны, а паче не наедались досыта и не солоно ели, чтобы меньше пить воды… Он высокого роста и сухощавый, лицо его столь миловидно, что нет сил описать совершенно, как лицо Ангела. Волосы у него русые с проседью, вид веселый, в глазах выражается необыкновенная доброта».

Другой святогорец, иеросхимонах Нон, говорил, что отец Иероним «был до такой степени милостив, что невозможно и словами, и пером исчесть и поведать великие его благодеяния и милости. И такую имел любовь к ближнему своему, что часто сам себя лишал своей пользы ради пользы других… И великое имел терпение, и слишком был снисходительным к немощам других, но к себе был чрезвычайно строг. И не допускал никогда, чтобы на кого гнев или раздражительность им возобладали, но всегда и во всякое время по данной свыше ему благодати он свободно возобладал над всеми страстями своими». Действительно, на Святой Горе иеросхимонах Иероним славился своей щедростью. Известно, что в Пантелеимонов монастырь собиралось после богослужений множество нуждающихся, и он щедро раздавал милостыню деньгами, едой и одеждой по нужде каждого. Относительно вещественной милостыни сам старец пояснял в одном из писем: «Из старых материй шьем ризы, подризники и епитрахили, воздухи и раздаем».

Еще один святогорец по имени Агафодор свидетельствовал о личности старца так: «Характер у отца Иеронима был серьезный и задумчивый, он никогда не смеялся, не улыбался, не шутил, но и не раздражался, а говорил всегда спокойно, едва слышно, без лишних слов и только то, что было необходимо. Был во всем сдержанным, и видно было, что он всегда умственно был чем-либо занят. У него была непрестанная благодатная молитва, он мысленно был с Богом, а потому не был разговорчив и не празднословил». При этом, по воспоминаниям других насельников Горы, обладал старец всепрощающей любовью к ближним и, как истинный монах, всячески избегал похвалы.

К. Н. Леонтьев, будучи консулом в Македонии, прожив на Афоне год, знал старца лично. Позже он говорил об отце Иерониме: «Я назову его прямо великим. Это был не только инок высокой жизни – это был человек более чем замечательный, с великою душою и необычайным умом… Твердый, непоколебимый, бесстрашный и предприимчивый, смелый и осторожный в одно и то же время, глубокий идеалист и деловой донельзя, собою и в преклонных годах еще поразительно красивый, отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью. Отец Иероним был до того всегда покоен и невозмутим, что я… ни разу не видел, ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее».

После десяти лет духовничества в Пантелеимоновой обители здоровье старца ослабло. Задумался он о преемнике, молясь об этом. Наконец, когда на Святую Гору приехал мирянин Михаил Сушкин, старец сказал: «Вот тот человек, которого мы просили у Господа». Со временем Михаил стал послушником и преданным учеником старца, был пострижен в монашество с именем Макарий, рукоположен в иеромонаха и поставлен помощником во внешних делах обители. Внутренне же отец Макарий духовно возрастал в послушании рядом со своим наставником, с любовью принимая от него уроки смирения. При этом отец Макарий воспринимал свое пребывание на Святой Горе подобно раю и, как сам пояснял, «особо если этот духовник будет жив.., он единственное сокровище мое на земле», имея в виду старца Иеронима. Про отца Макария последний отзывался так: «Благодарю Господа, что Он послал ко мне на помощь такого благодатного человека, который, если Бог благословит, по смерти моей останется над русскими братиями настоятелем».

О ежедневных тяготах самого иеросхимонаха Иеронима мы узнаем из его письма сестре: «Здоровье мое непостоянно, и хронические болезни не оставляют меня… Иногда я имею довольно времени для занятия в келии молитвою, чтением и прочим, а иногда нет или очень мало: братия постоянно занимают меня вопросами по экономии, а более всего по исповеди… Сплю я не тогда, когда хочу, а тогда, когда судороги попустят мне заснуть, а потому я не всегда могу заснуть до утрени… Тогда я более хожу по келии, для того и келия моя сделана нарочно длинная – шагов десять… Часто на утрене и дремлю, и по причине моей великой лености еще и не противлюсь дремоте, а иногда и желаю заснуть в церкви – вот как я подвизаюсь!..

В настоящее время писем из России присылают много с разными вопросами, и на все нужнейшие письма мне требуется диктовать, а на исповедь и своеручно отвечаю – что делать, иногда с пренемоганием пополам с крехтом и оханьем».

Одновременно старец честно писал о себе: «А вы, может быть, думаете, что я все делаю с благодушием? Нет. Нередко с удивлением спрашиваю сам себя: «Да как это я упал в этакую беду, оплелся таким огромным семейством? Сколько хлопот и забот, попечений, трудов, скорбей, болезней и бедствий! Ни средств, ни обеспечения»… Многие из братии моей много утешают меня своею богоугодною жизнию, и это много ободряет меня».

В 1882 году старец составил духовное завещание, предчувствуя, что немного ему осталось земного пути. В другом письме сестре того же времени он писал: «Я каждый день умираю. Я был тяжко болен и думал умереть, со всеми простился, и, наконец, маслом соборовали, и я уже ожидал смерти. Но братия мои опечалились этим и от горести сердца восплакались все и возопили ко Господу о моем выздоровлении и продлении еще моей жизни, и милостивый Господь услышал вопль их, и я теперь выздоравливаю, и они возрадовались, что я еще оставлен здесь с ними пожить. Но надолго ли? Бог весть. Пора уже и умирать». В обители постоянно служились молебны о здравии старца, который чрезвычайно страдал физически. Наконец он запретил братии молиться об этом.

В последние дни жизни, в ноябре 1885 года, взошел отец Иероним на свою личную Голгофу, будучи не в состоянии сдержать слез от переносимой им боли. При этом он говорил братии: «Братия и чада моя! Старайтесь по силе возможности угождать Господу. Никто не может унизить Бога, а огорчить и оскорбить Его мы можем, потому и ангелы, не соблюдшие своего повиновения и подчинения Богу, наказаны вечным разлучением от Бога не за точность службы, а за уклонение от Создателя. Так и нам должно неуклонно всегда умственно взирать к Богу. Скажу вам, чада, о себе, грешном вашем духовнике. Я всю жизнь мою старался по силе возможности угождать Господу как в молитвах, так и в делах». На смертном одре старец тихо произнес: «Господи, помози мне, я от трудной телесной болезни изнемогаю, и силы мои душевные и телесные истощаются, и опасаюсь, дабы не возроптать на свою нестерпимую болезнь и не погрешить в этом пред Тобою, Создателем моим». Последними земными словами старца Иеронима были: «Слава Богу за всё». На руках любимого ученика, иеросхимонаха Макария, отошел он тихо и мирно в блаженную вечность. О кончине старца оповестили 12 ударов колокола. По кончине своей старец оставил множество духовных чад, являясь некоторым из них во сне предстоящим у Престола Божия.

Обратимся к малой толике духовных назиданий старца Иеронима. Вот что он говорил о молитве: «Молитва есть самая высшая добродетель и начало всякой другой добродетели, ибо молитвою мы все можем испросить у Небесного Отца нашего. Как Сам Господь сказал: «Просите с верою и приимете» (см.: Мк. 11: 24). Но Господь ту только молитву принимает, которая возносится к Нему со смирением и любовью. А кто молится с гордостью или имеет в сердце своем злобу на кого-либо, таковую молитву отвергает Господь. В молитве, как и во всякой добродетели, необходимо понуждение себя и терпение, а без этого ни в чем благом невозможно преуспеть.

Идя к церковным службам, мы должны помнить, что мы идем к Божественной службе, и смерить себя, имеем ли мы дух и сердце сокрушенное и смиренное, выслушиваем ли со вниманием все Божественные службы. Стоя в церкви, размышляй и держи памятование о смерти, Страшном Суде и будущих воздаяниях праведным и грешным… Господь ожидает от нас и сухой молитвы, а ты говоришь, она бесполезна. Да ты на кресте висишь, когда скорбен, мрачен, уныл, а молишься. А не будешь молиться, так подобен будешь бесам… При начатии всякого доброго дела должно с усердием помолиться Богу, испрашивая Его благословения. Тогда только могут быть успешны дела наши».

Также он учил: «Старайтесь не лениться и спешить к Богослужению церковному. Внимая чтимому, вы обретете драгоценный залог любви к Господу… Ешь, пей – не соблазняйся, но держи самоукорение, а не осуждай других. Внимай себе. Чай пьют – пей, едят – ешь, говорят – и ты отвечай, смеются – смейся, но внутри внимай себе с самоукорением… Пусть злословят нас, пусть поносят, пусть клевещут, лишь бы мы не воздавали им тем же. А без этого и спастись невозможно. Так надобно этому быть, чтобы нашими немощами нас же и совершенствовать, а без этого мы и не познаем себя самих… Спасались и спасаются богатые и бедные, цари и простецы, монашествующие и мирские – всем открыт вход в Царство Небесное». Но паче же учил желающих спастись иеросхимонах Иероним жизнью своей и, верится, достиг селений праведных.

Библиография

1. Великая стража: Жизнь и тр. Блаж. Памяти афон. Старцев иеросхимонаха Иеронима и схиархимандрита Макария: В 3 кн. / Авт.-сост. Иеромонах Иоаким (Сабельников). – М.: Рус. Православ. Церковь. Изд-во Моск. Патриархии, 2001.

2. Старцы-возобновители Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон: Изд. Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, 2014.

Источник: сайт Сретенского монастыря