29 июня Русская Православная Церковь празднует день перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, из села Эммануиловки в Успенский Вышенский монастырь. В памяти многих паломников сохранились торжественные события 2002 года, когда святые мощи святителя Феофана торжественным крестным ходом были перенесены из храма в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке в возрождающийся Успенский Вышенский монастырь. Крестный ход встретил в монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который отслужил молебен перед святыней и в своем слове, обращенном к многочисленным паломникам, выразил надежду на скорейшее возрождение монастыря как духовно-просветительского центра митрополии. В честь этого события в церковном календаре появился новый праздник, который отмечает вся Православная Церковь, – день перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Успенскую Вышенскую пустынь святитель Феофан впервые посетил, возглавляя Тамбовскую кафедру, отметив сосредоточенную и уединенную жизнь насельников монастыря. И именно эту пустынь избрал для своего пребывания на покое, а впоследствии – в затворе, проведя здесь 28 последних лет жизни, из них – 22 года в полном затворе.

О причинах своего ухода на покой святитель писал митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору (Никольскому): «Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить»[1]. Вышенская пустынь стала местом последнего подвига святителя Феофана, местом его сугубых молитвенных и литературных трудов. По мнению архимандрита Георгия (Тертышникова), исследователя жизни и трудов святителя, «время затвора – важнейший период, можно сказать, центр жизни преосвященного Феофана».

На Выше святителем были подготовлены переводы памятников святоотеческой письменности, богословские труды, написаны сотни писем, в которых он размышлял о христианской жизни, преодолении соблазнов и слабодушия, конечных судьбах человечества. В письмах святителя можно найти ответ практически на любой вопрос, возникающий на духовном пути христианина. Главная тема творений святителя – спасение во Христе. В таких крупных произведениях, как «Путь ко спасению» (1868–1869), «Порядок богоугодной жизни» (1868–1869), «Письма о духовной жизни» (1870–1871), «Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия» (1871), «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» (1878), «Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам месяцев» (1882), «Начертание христианского нравоучения» (1891), а также во множестве небольших по объему творений святитель Феофан указывал путь спасения и христианского совершенствования.

Святитель успел написать подробные толкования на все Послания святого апостола Павла. Особый интерес представляет его «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изложения словами святых евангелистов», вышедшая в 1885 году. Это произведение раскрывает мысль святителя о том, что Евангелие нужно не столько толковать, сколько размышлять над ним. Особое место среди творений святителя Феофана занимают его толкования на псалмы 33-й (1869), на шестопсалмие (1871), на 118-й псалом (1874–77), на 1-й, 2-й, 51-й псалмы (1881).

Неотделима от богословских трудов и переводческая деятельность святителя. На Выше были подготовлены к изданию переводы «Слов» преподобного Симеона Нового Богослова (1877–1881), «Невидимой брани» Никодима Святогорца (1885–1887), «Древних иноческих уставов преподобного Пахомия, святого Василия Великого, преподобных Кассиана и Венедикта» (1892). Венцом богословского творчества и жизненного пути святителя стал перевод на русский язык «Добротолюбия», сборника творений учителей древнего христианского аскетизма, где изложены практические методы духовной борьбы и молитвенного делания. Святитель Феофан не просто перевел этот труд с греческого языка, но переложил его для монашествующих и мирян, так чтобы все члены Русской Церкви могли использовать его в своей духовной жизни. Пять томов русского «Добротолюбия» в переводе святителя Феофана вышли в 1877–1890 гг.

Для подготовки сочинений святитель Феофан использовал большое количество источников и научной литературы. Библиотека святителя насчитывала около трех с половиной тысяч книг по богословию, церковной истории и разным отраслям знаний. Это была одна из самых больших частных библиотек того времени в России.

Свою первую библиотеку святитель оставил в Олонецкой духовной семинарии, в которой был ректором в период с 15 сентября 1855 года по 21 мая 1856 года.

Следующее книжное собрание, которое святитель собирал в течение всей жизни до самой своей кончины, находилось в его кельях в Вышенской пустыни. Только после кончины святителя Феофана в келью подвижника попали первые посетители и были поражены, насколько просто, практично был устроен быт подвижника, центром жизни которого была молитва в келейном храме в честь Богоявления Господня и труды духовного писательства. К этому времени относятся воспоминания неизвестного автора «В келье затворника», опубликованные в журнале «Душеполезное чтение»[2]. Вслед за автором читатели впервые смогли познакомиться с внутренним устройством кельи, а также с библиотекой, которая располагалась в отдельной комнате: «А какое громадное собрание книг! Всюду книги, книги, целые груды книг…. Вот история России Соловьева, всемирная история Шлоссера, сочинения Гегеля, Фихте, Якоби… Но подавляющее большинство книг духовного содержания: почти все духовные журналы, творения великих отцов и учителей церкви: свт. Григория Богослова, свт. Василия Великого, свт. Иоанна Златоустаго, прп. Исаака Сирианина, свт. Нила Сорского, свт. Тихона Задонского, свт. Димитрия Ростовского и многих, многих других великих наставников и подвижников… Четьи-Минеи и прологи на греческом языке, Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского… Много книг богословского и церковно-исторического содержания на французском, немецком и английском языках, например, Богословская энциклопедия на французском языке в 150 томах»[3].

Внутреннее убранство комнаты, где находилась библиотека, описывает один из современников святителя: «Все четыре стены этой комнаты горизонтально, сверху до низу, разделены полками, которые сплошь заставлены книгами на разных языках (еврейском, древне- и новогреческом, латинском, французском, немецком, английском, славянском, русском). Большая часть книг богословского, нравоучительного и церковно-исторического содержания. Немало книг по истории гражданской, по философии, словесности, математике, архитектуре, живописи, медицине; есть географические карты, исторические атласы на разных языках, альбомы картин различных художников; масса духовных журналов; есть и светские иллюстрированные. Здесь же целые груды собственных сочинений преосвященного Феофана и масса его рукописей – более пяти стоп писанной бумаги. В этой же комнате стоит шкаф с письменными принадлежностями. Здесь же находится заваленный грудами бумаг рабочий стол епископа Феофана, но уже не на том месте, где он был при жизни работавшего на нем; – лестница для доставления с верхних полок нужных книг. На нескольких полках стены с западной стороны наставлено множество пузырьков, баночек, коробочек с лекарствами разного рода, которыми Владыка лечился сам и иногда лечил других. В этой же комнате оказалась фотографическая камер-обскура, телескоп, микроскоп, мольберт, несколько палитр, масляные краски, кисти и пр…»[4].

Преподобный Варсонофий Оптинский в стихотворении «Памяти в Бозе почившего епископа Феофана Затворника» (†6 января 1894 года) так описывал библиотеку святителя Феофана:

Убогой скудости, смиренной простоты

Являло вид его уединенье.

На всем следы сурового лишенья,

И нет предметов в ней тщеславной суеты.

Лишь всюду видны груды книг –

Отцов святых великие творенья,

Что будят в нас небесные стремленья,

Освобождая дух от чувственных вериг.

В 1894 году библиотекарем Московской духовной семинарии Николаем Александровичем Колосовым было составлено описание библиотеки святителя, опубликованное первоначально в журнале «Душеполезное чтение»[5], а затем вышедшее отдельным изданием[6]. Общее количество книг доходило до 3400 томов, не считая журналов и мелких брошюр. По мнению Н.А. Колосова, отличительной особенностью библиотеки была ее энциклопедичность. Частично опись библиотеки святителя сохранилась в рукописи «Опись библиотеки еп. Феофана Затворника»[7], хранящейся в архиве Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Библиотека святителя Феофана была куплена у наследников московскими купцами Александром, Михаилом, Сергеем и Константином Лосевыми и пожертвована библиотеке-читальне церкви Николая Чудотворца в Толмачах. Благодаря участию семьи Лосевых библиотека святителя до революции сохранила свой полный состав и стала доступна для всех исследователей.

Для церковно-приходской школы и библиотеки святителя Феофана было построено специальное двухэтажное здание. 26 января 1903 года состоялось его торжественное освящение, которое совершил епископ Дмитровский, викарий Московской епархии Трифон (Туркестанов), ректор Московской духовной семинарии архимандрит Анастасий (Грибановский) в сослужении столичного епархиального наблюдателя за церковно-приходскими школами архимандрита Серафима, протоиерея К.И. Богоявленского, благочинного протоиерея Н.А. Копьева и настоятеля храма Николая Чудотворца в Толмачах о. Михаил Фивейского. Библиотека располагалась на первом этаже здания, вместимостью на 500 человек.

После революции, в 1918–1920-х годах, библиотека церкви Николая Чудотворца в Толмачах поступила в состав фондов Румянцевского музея (ныне – Российская государственная библиотека) и была расформирована по разным отделам.

В основных фондах Российской государственной библиотеки нам приходилось неоднократно встречать издания со штампом библиотеки Лосевых. Когда-то с этими книгами и журналами работал святитель Феофан в уединенной келье Вышенской пустыни. Перелистывал страницы, делал выписки, включал их в свои труды… История сохранила для нас эти свидетельства его подвижнического труда.

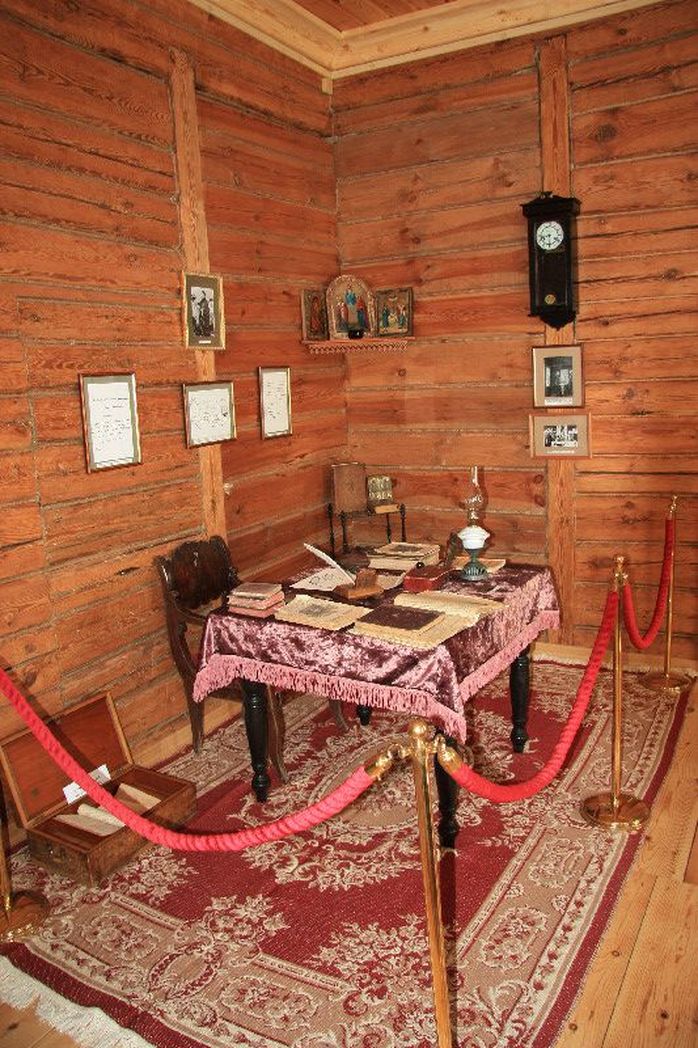

Ныне в Успенском Вышенском монастыре в кельях святителя Феофана открыт музей, в одном из залов которого собраны некоторые прижизненные издания святителя и книги, которые входили в круг его чтения.

Святитель Феофан любил книги и в своих письмах неоднократно советовал обращаться к святоотеческим изданиям, чтобы с их помощью исправлять свою жизнь: «Надлежит каждодневно со вниманием прочитывать святые книги, чтоб почерпать из них душеспасительные наставления, пригодные к исправлению жития нашего», «Читая книги святых, мы проникаемся их мыслями, их желаниями, их молитвами. От этого душа наша получает великое утешение, и радуется чистой радостью, радостью небесной».

[1] Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собр. писем. Вып. VI. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. С. 11. Письмо № 759. От 30 мая 1866 г.

[2] В келье затворника // Душеполезное чтение. 1894. Ч. I. Апрель. С. 687–702.

[3] Там же. С. 699.

[4] Воспоминания о в Бозе почившем преосвященнейшем епископе Феофане // Тамбовский епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1895. № 39. 30 сентября. С. 1001–1003.

[5] Колосов Н.А. Библиотека преосвященного Феофана Затворника // Душеполезное чтение. – 1895. Ч. I. Апрель. С. 553–566.

[6] Колосов Н. Библиотека преосвященного Феофана Затворника. Москва, 1895. – 8 с.

[7] Опись библиотеки еп. Феофана Затворника, составленная 24 февраля – 3 марта 1894 года // Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря (АРСПМ). Ф. свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 40. Ед. 4291. Л. 1–10.

Варвара Каширина