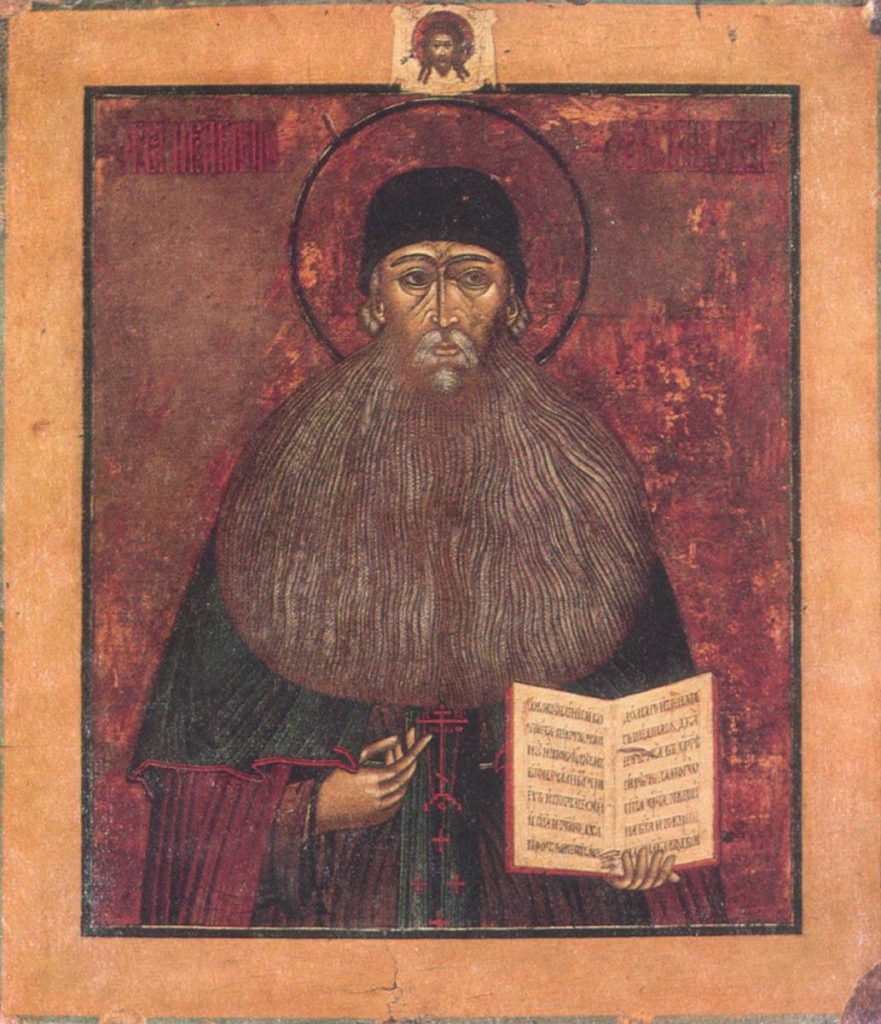

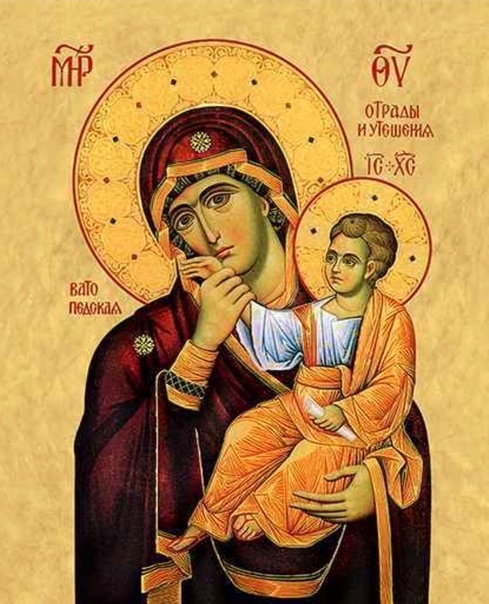

Сегодня, 3 февраля, Святая Церковь отмечает память одного из великих и необычных святых. Его жизнь словно сплошное испытание, которое под силу только высоким душам. Когда нам хочется пожаловаться на судьбу и пороптать на Бога, можно смело открывать житие преподобного Максима (Триволиса) по прозвищу Грек. Когда читаем о его злоключениях, своя жизнь может показаться раем. Всё, конечно, в сравнении. В этот же день празднуется память не менее удивительной Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада», или «Утешение».

Максим (Триволис) родился в Албании, в городе Арта, около 1480 года. Родители его были греческого происхождения, богатые и благочестивые. Будущий святой получил образование у известного греческого просветителя Иоанна Ласкариса. В Венеции же под руководством издателя и типографа Альдосо Мануччи преподобный Максим изучал древние языки (древнегреческий, латинский), а также французский, итальянский. Получил знания по богословию, философии, истории, словесности.

Несмотря на ученость этого мужа, его не прельщали слава и суетное богатство. Благодать Божия уготовила его для служения Богу в иноческом чине. Для изучения догматов православной веры он отправляется на Афон.

В 1507 году Максим прибывает на Афон и поступает в братство Ватопедской обители, принимает постриг. Десять лет провел инок Максим на Афоне, подвизаясь и напитываясь духовной мудростью у старцев.

Время пребывания на Святой Горе закончилось, когда святого Максима направляют на Святую Русь для просвещения и перевода книг. Противилось сердце Максима ехать на Русь, будто предчувствуя, какой трудный период ему предстоит и что вернуться в Ватопедский монастырь ему уже не придется. Максим соглашается на уговоры и уезжает.

Царь Василий Иоаннович ласково принял преподобного Максима и назначил ему содержание, более того – поселил недалеко от своих царских палат – в Чудовом монастыре.

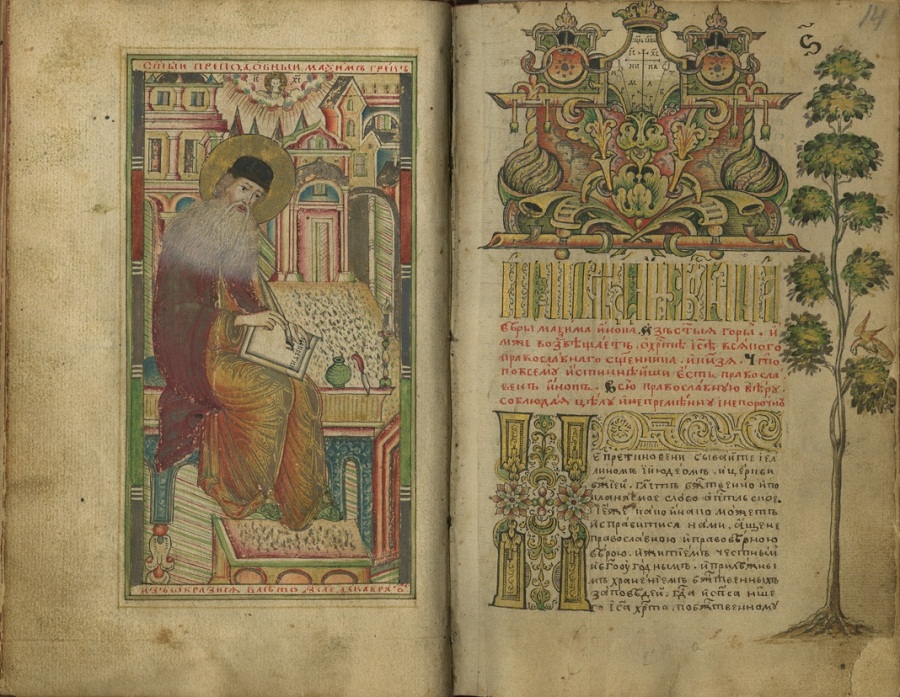

Святой Максим перевел Толковую Псалтирь, толкование древних отцов на Деяния апостольские, толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Занимался исправлением церковно-богословских книг того времени на предмет закравшихся в них ошибок.

Такая обширная деятельность ученого инока, исправления, которые казались странными и непривычными, особенно для не очень грамотных людей, и к тому же его ревность к исполнению евангельских заповедей привлекли к нему много врагов. На него клеветали – он сносил смиренно. В каких только грехах не обвиняли преподобного Максима! Портит церковные книги и отвергает их. Еретик: говорит, что на Руси нет ни Евангелия, ни Апостола, ни Псалтири, ни устава.

Конечно, это была ложь. Много и другой клеветы было тогда воздвигнуто на человека Божия. Главным же неудовольствием являлось то, что преподобный открыто выразил свое мнение по поводу желания царя развесить со своей законной женой, Соломонией, которая двадцать лет не могла родить ему наследника. Увещевал святой Максим царя, что не подобает покоряться плотским страстям, что нужно следовать закону евангельскому и церковным правилам, ибо истинному самодержавцу не подобает следование своим похотям.

Святого Максима схватили и бросили в подземелье Симонова монастыря. Не преуспели в обвинениях, потому как не находили никакой государственной вины в сем святом муже. Преподобного Максима отпустили, но через какое-то время вновь взяли под стражу. По благословению митрополита Даниила, не взлюбившего преподобного Максима, был созван Собор. Нашлись и те, кто возводил напраслину на преподобного, указывая, что он искажал смысл Священного Писания. Вменили ему в вину и «шпионаж» в пользу Турции и общение с опальными боярами. Три раза преподобный Максим повергался на землю перед Собором, прося помилования. Но тщетно было это смирение преподобного: его осудили как еретика и заключили в темницу Иосифо-Волоцкого монастыря. Ему запретили причащаться, ходить в церковь. У него не было возможности читать и писать. В темнице от дыма, смрада и побоев святой Максим временами впадал в омертвение. Здесь же ему явился ангел Божий и укреплял его наставлением: «Терпи, старец, сими муками избавишься вечных мук». В этой же темнице на стене святой написал канон Утешителю Святому Духу, который до сих пор используется на богослужениях.

После волны новой клеветы и обвинений, в которых преподобный отстаивал правду, как мог, но ему не было веры, ему изменили место заключения – перевели в Отроч монастырь в Твери. Здесь было легче. Епископ Акакий приглашал его на свою трапезу, и святому было разрешено читать и писать.

Освободили страдальца только в 1551 году после 26 лет пребывания в заключении. Как повествует Афонский патерик, преподобному не разрешено было причащаться тринадцать лет. Где-то есть сведения, что весь срок ему не разрешено было Причастия. Но как бы там оно ни было, даже тринадцать лет – срок не малый. Полжизни святой провел в заключении.

Окончил свои дни святой Максим в Троице-Сергиевой лавре, усердно исполняя то, за что его и осудили, – он переводил книги. Мощи его покоятся в Трапезном храме лавры, и поклониться им может любой желающий.

Душеполезные слова преподобного Максима сохранились и до наших дней, и прочитать их может каждый, кто проникнется его житием и захочет укрепиться словами великого святого, для которого правда и истина были важнее, чем суета и тщетная слава мира сего.

Ниже приводится небольшой отрывок из его трудов:

«Зачем, любезная моя душа, неприлично предаем забвению славу и блаженство небесных венцов, которыми Христос, всех Царь, обещает увенчать тех, кои мужественно сопротивляются бесплотным врагам? Почему не содержим в уме той божественной цели, ради которой мы были созданы Богом по образу Его, но как животные, чуждые разума, препровождаем все время нашей жизни в угождении чреву? Почему, будучи созданы для наследования небесных благ, бессмысленно, о, душа, держимся земных? Я – образ Божий: соответственно сему мы должны и мудрствовать, чтобы приобрести первообразную доброту. Но знай, что ты тогда поступаешь сообразно своему Первообразу, с которым надлежит тебе иметь и действительное сходство, когда прилежно, даже до последнего своего издыхания, направляешь свою жизнь по его Божественным заповедям; когда далеко устранишь себя от подчинения страстным пожеланиям плоти; когда всякую ложь, и льстивый нрав, и губительную зависть с корнем исторгнешь из своего сердца; возлюбим же во всем истину, правый разум, святое незлобие и святолепное житие. В противном случае никто пусть не называет себя образом Божиим, если не приобрел в себе всех красот Первообраза.

Мы созданы на земле, чтобы быть радетелями бессмертной красоты и участниками тайных Божиих бесед. Познаем же, душа, высоту своей славы и не уподобим бессмысленно себя бессловесным животным. Не один и тот же конец будет нам и им, о, душа, равно как и образ не один и тот же у обоих. Им свойственно всегда наклоняться к низу и постоянно наполнять свои утробы земными произрастаниями; у нас же, душа, и самый вид тела прекрасно устроен прямо премудрым Художником. О прочих же боговидных красотах твоих, которыми ты весьма боголепно украшена, я не буду говорить: они достаточно убеждают нас в том, что отечество наше есть небо и что мы можем хвалиться, что Отцом имеем Самого Вышнего Бога. Поэтому и будем стараться всегда устремлять ум горѐ, где наш Отец и наше жительство. Вышний называет нас Своими сынами: то почему же мы, как человеки, бесчестно изгоняемся из этой (божественной) жизни (Пс. 81: 6–7)? Вышнего прославим на земле, чтобы и Он украсил нас венцами небесными. Прославим Вышнего от всего сердца правым и непорочным хранением Его заповедей; возьмемся крепко за вечную жизнь. Возненавидим от всего сердца все низкое и отбросим от себя ярмо порабощения страстям.

Станем на тверди высокой свободы, на тверди свободы богоподобной, которою ты обогащена была прежде того, как попала во власть губительного беса, когда, лишившись бессмертной своей славы, уподобилась скотам бессмысленным (Пс. 48: 21). Ты лицом к лицу с дерзновением наслаждалась божественных бесед своего Создателя: в эту славу старайся опять войти боголепными нравами истинного благоверия.

Долго ли, о, душа, будем порабощаться плотским сладострастям, коих конец – червь и огонь, горящий без конца? Доколе, гоняясь за существующим, как бы за чем-то положительным, будем прельщаться умом, пребывая в соблазнительных помыслах? Доколе будем любить неистовою любовью сладкое питание, как бы какое бесконечное блаженство? Доколе будет нас прельщать пустая слава, услаждать золото и осквернять разврат? Непостоянна, о, душа, здешняя жизнь, нет ничего в ней верного, вся она исполнена скорбей и обмана. Слава и всякое сладкопитание, богатство, вожделенная красота – все это, как цвет весенний, со временем проходит и пропадает. Вот ты прославилась, хорошо питалась, наслаждалась, одержала знаменитые победы, прожила много десятков лет; а после этого что? – Червь и гниение, отвратительный смрад и бесчисленные страшные мучения в преисподней. Какую можем ожидать себе, душа, пользу по смерти от тех благ, когда ждет нас такая погибель? Не все ли то, как сон и дым, быстро исчезает и рассыпается, как бы от ветра? Если бы ты, душа, по смерти обратилась в небытие, как естества бессловесные, и не предстояло бы тебе дать ответ Судии всех и Царю о своих делах и замыслах; то не преступно было бы наслаждение временными благами, так как жизнь твоя продолжалась бы только до гроба.

А как ты создана бессмертною, разумною и вечно нетленною, и, будучи образом Божиим, носишь в себе познание свойств своего Первообраза, чем собственно и стоишь выше естества бессловесных и бываешь, по слову Божию, святейшим домом Вышняго, чего, как должно, ты не сохранила: поэтому должно тебе отвергнуть от себя все то, что после смерти не последует за тобой, как то: богатство, скверные пожелания, сладкопитание, услаждение питиями, скорогибнущую славу, леность, гордость и дерзость окаянного сего жития, и всю эту суету, и воспринять противоположные тому добродетели; имея же непогрешимым наставником страх Божий, с теплейшим усердием и всегдашнею трезвенною мыслью ходить вслед Божественного своего Первообраза.

Если действительно желаешь сподобиться Его Божественной славы и наслаждаться блистающею благодатью Его мысленной красоты и называться слугою Отца Небесного, то непрестанно утреннюй к Царю твоему, Иисусу, умоляя Его священными молитвами и землею, не посещаемого скверными и бессловесными помыслами, то есть плотию, истощенною сухояденьем, очищенною от страстей и пустующею, как вещает богоглаголивый песнопевец, являйся, душа, Царствующему в вышних, чтобы видеть тебе Его святую славу, и да наполнятся от тука и масти небесной уста твоя, и воспоешь устнами радости; ищущие же всегда твоей погибели пагубные бесы снидут в преисподния и темные пропасти земли, и предадутся в руки губительного оружия преисподняго, и будут частию лисовом (Пс. 62: 2–11)».

Прожив в заключении много лет, святой Максим истинно познал, что все видимое исчезнет и изменится, а невидимое будет пребывать вечно, и потому указывал, к какой жизни нам нужно стремиться.

В день памяти святого Максима Грека, как говорилось выше, Церковь чтит память одной из икон Божией Матери, именуемой «Отрада», или «Утешение». История этой иконы удивительна. В 807 году в Ватопедском монастыре на Афоне произошло событие, которое показывает нам великое заступничество Матери Божией за род христианский.

После утрени монахи разошлись по келиям, один игумен остался в храме. Вдруг он услышал голос, исходящий от иконы Божией Матери. Обратив на икону свой взор, он изумился. Икона Божией Матери ожила, и Матерь Божия предупредила настоятеля, чтобы не открывали ворота монастыря, а приготовились обороняться, потому что монастырю угрожает шайка разбойников. В этот самый момент, когда Богородица произносила слова, Ее Божественный Сын поднял руку и заградил уста Своей Матери и произнес: «Нет, Мать Моя, не говори им этого: пусть они накажутся за грехи свои». Матерь Божия, Милостивая, Чистая Отроковица, любвеобильная наша Мати, уклонилась от руки Своего Сына и двукратно повторила предупреждение: «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены монастырские и разгоните разбойников». Так была спасена обитель от разбойников молитвами и заступничеством Царицы Небес и земли.

Источник: сайт Сретенского монастыря