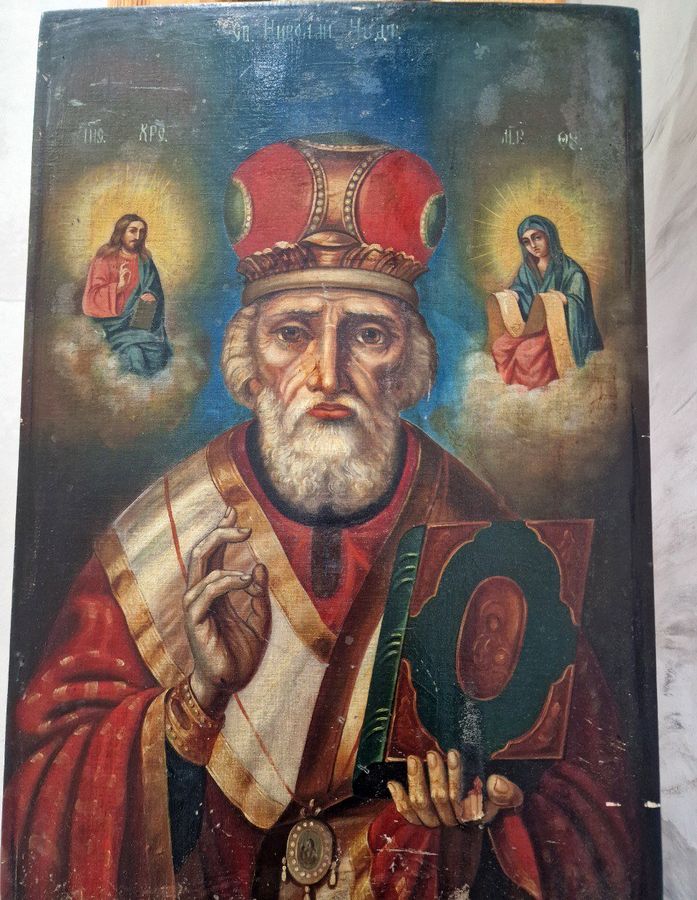

В ризнице храма святого благоверного князя Александра Невского в городе Рогачеве обнаружен уникальный образ святителя Николая Чудотворца, сообщил в рогачевской газете «Свабоднае слова» иерей Алексий Сергеев, благочинный церквей Рогачевского округа Гомельской епархии.

Икона датируется 1936 годом и, судя по надписи на тыльной стороне, принадлежала митрополиту Минскому и Белорусскому Пантелеимону (Рожновскому). Что примечательно, иерарху икону преподнес иеромонах Серафим (Шахмуть), впоследствии канонизированный как преподобномученик Серафим Жировичский.

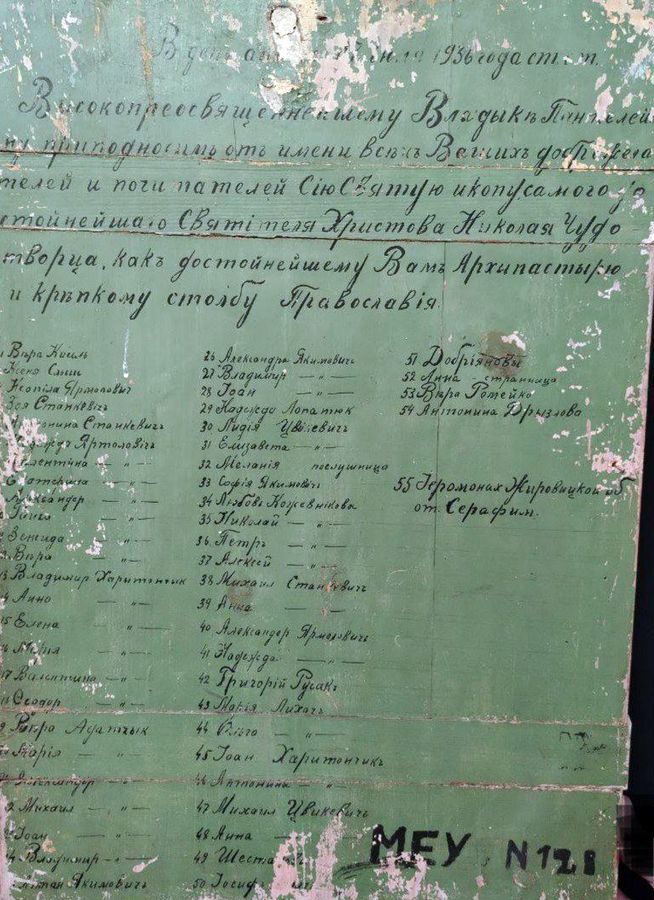

На обороте иконы находится дарственная надпись: «В день ангела 27 июля ст. ст. 1936 года Высокопреосвященнейшему Владыке Пантелеимону преподносим от имени всех Ваших доброжелателей Сию Святую икону самого достойнейшего Святителя Христова Николая Чудотворца. Как достойнейшему Вам Архипастырю и крепкому столбу Православия». Далее прилагается список тех, кто даровал эту святыню. Среди них — несколько благочестивых семей, частных лиц, послушница Мелания, странница Анна и сам отец Серафим.

Среди вышеприведенного списка узнаваемы некоторые имена. Так, по воспоминаниям протоиерея Геннадия Логина, благодетельница Вера Адамчик впоследствии приняла монашеский постриг и проживала в Жировичском в честь Успения Божией Матери мужском монастыре. Ее брат Александр Адамчик принял священный сан и более 20 лет был настоятелем прихода в деревне Шиловичи Слонимского района.

Алексей Кожевников также принял сан и засвидетельствовал свою веру пребыванием в концлагерях. Григорий Русак был иконописцем. Его кисти принадлежала послевоенная роспись Успенского собора Жировичского монастыря.

По записям можно проследить путь самой иконы. Архимандрит Серафим (Шахмуть) познакомился с митрополитом Пантелеимоном (Рожновским) в Жировичском монастыре, где последний в бытность архиепископом находился в заточении. Архиепископ Пантелеимон отказался признать провозглашенную в 1924 году автокефалию Польской Церкви, за что в начале был заключен в Мелецкую обитель на Волыни, а позже переведен в Жировичский монастырь. Владыка Пантелеимон стал духовным отцом молодого монаха Серафима. Именно под его влиянием будущий святой и состоялся как человек высокой духовной жизни.

В 1935 году монах Серафим принял рукоположение в священный сан и был направлен на служение в село Курашево, входившее тогда в Бельск-Подляшский деканат Белостокского воеводства. Параллельно со служением в селе Курашево иеромонах Серафим числился насельником Жировичского монастыря, не теряя связь с близкими ему людьми.

«Именно в тот период и был преподнесен обнаруженный нами образ, — отмечает иерей Алексий Сергеев. — Надписание на иконе “достойнейшему Вам Архипастырю и крепкому столбу Православия” может свидетельствовать о бескомпромиссности архиепископа Пантелеимона, находившегося тогда в заточении, и почитании его не только иеромонахом Серафимом, но и церковным народом».

В 1939 году владыка вернулся к полноценному служению. Став Экзархом Западной Беларуси и Западной Украины, он возглавил движение за возвращение приходов в лоно Русской Православной Церкви. В этом же году он возвел иеромонаха Серафима в сан игумена, а позже — в сан архимандрита.

С началом Великой Отечественной войны, оказавшись на оккупированной территории, архиепископ Пантелеимон возглавил Православную Церковь на территории Беларуси. Вероятно, тогда обнаруженный образ и оказался в Минском епархиальном управлении.

Как икона попала в Рогачев? Для нас это остается загадкой, сообщает отец Алексий. Возможно, на Гомельщину образ попал благодаря миссии самого архимандрита Серафима, которую он осуществлял по благословению митрополита Пантелеимона.

«Дело в том, что с именем преподобномученика связана история Гомельской епархии в оккупационный период, — продолжает отец Алексий. — Из архивных источников мы узнаем, что архимандрит Серафим вместе со своим спутником иереем Григорием Кударенко за время своего миссионерского путешествия посетили ряд населенных пунктов Гомельщины, двигаясь по дороге как раз недалеко от Рогачева».

В 1942 году отец Серафим стал настоятелем Петро-Павловского собора в Гомеле, сделав его центром своей проповеди. Церковная жизнь на Гомельщине благодаря деятельности миссионеров была возрождена.